Здесь делюсь полезной информацией как логопед-практик, (учитель-дефектолог) со стажем более 15 лет. Люблю свою профессию, создаю пособия ручной работы для занятий с детьми дошкольного возраста.

Ярлыки

- Автоматизация звуков в речи (8)

- Артикуляционная гимнастика (3)

- Дыхательная гимнастика (3)

- звук Б (1)

- Звук Л (1)

- звук Р (3)

- Звук С (2)

- звук Ш (1)

- Консультации для педагогов (9)

- моё портфолио (1)

- Нейроигры (4)

- Общее недоразвитие речи (6)

- Пальчиковая гимнастика (3)

- Развитие речи детей дошкольного возраста (15)

- Скоро в школу! (1)

- Творческая мастерская - из опыта работы (2)

Как относиться к речевым ошибкам детей?

Повседневно общаясь с детьми, родители сталкиваются с

разнообразными грамматическими ошибками в их речи. Это:

ü

неправильные окончания имен существительных множественного числа родительного

падежа (лошадев, карандашов, птичков, стулов); неодушевленных

имен существительных мужского рода в предложном падеже (в носе, в роте, в

глазе, на шкафе);

ü изменение

по падежам несклоняемых существительных (в пальте, в кине, на пианине,

кофею);

ü незнание

рода имен существительных (это моя печенья, всю молоко выпил, один яблок);

ü ошибки в

основе глаголов (даваю, ехаю, бежу, искаю, жеваю);

ü

неправильная форма сравнительной степени прилагательных ( хужее, твердее,

близее);

ü

неправильное склонение числительных (идите по одном, иди с двоями, собака

с пять щенят, курица пришла без два цыпленка);

ü отсутствие

в личных местоимениях начального звука [ Н ] в косвенных падежах (у ей, к ему, с

ими).

Ученые, изучающие развитие детской

речи, отмечают, что когда ребенок усваивает какую-нибудь форму языкового

значения, то он распространяет ее и на другие. Иногда это обобщение языковой

формы оказывается правильным, иногда – нет.

Когда ошибки носят случайный характер, то на них не стоит

фиксировать внимание ребенка. Устойчивые же ошибки следует непременно

исправлять. Если на них не обращать внимания, речь ребенка надолго останется

неправильной. Ни в коем случае нельзя смеяться над малышом или высмеивать его

ошибки, дразнить ребенка. Не следует пересказывать детские слова и фразы с

ошибками как анекдоты, особенно в присутствии самих детей. Дети очень гордятся

тем, что им удалось насмешить взрослых, и начинают коверкать слова уже

умышленно. Исправлять ошибки нужно доброжелательно, тактично. Например.

В зоопарке четырехлетний мальчик с интересом рассматривает зверей,

а затем вдруг говорит: «Папа, смотри, у слонов ногов и глазов столько же,

сколько у льва». Отец слышит, что сын неправильно по числовым и

падежным нормам употребил слова. Отойдя от клетки и увидев, что ребенок

успокоился, он сказал: «Ты правильно подметил, только надо было

сказать так: «У слонов ног и глаз столько же, сколько у львов» А

теперь ты повтори, только правильно».

Вскоре после посещения зоопарка отец купил мальчику набор цветных

открыток «Зоопарк». Играя с сыном в игру «Что я видел в зоопарке», он просил

мальчика вспомнить, животных, которых он видел, назвать в форме множественного

числа, а затем найти их на открытке. Сын с большим удовольствием выполнял

задания, не подозревая, что отец придумал такую игру, чтобы научить его

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих диких

животных.

Примерные игры на формирование лексико-грамматических категорий

Образование уменьшительно-ласкательной формы существительных

— Назовите свой любимый фрукт ласково.

|

ЯБЛОКО

—ЯБЛОЧКО |

ГРУША —

ГРУШКА |

|

ВИНОГРАД —

ВИНОГРАДИК |

АРБУЗ —

АРБУЗИК |

|

ДЫНЯ

—ДЫНЬКА |

ВИШНЯ —

ВИШЕНКА |

«Какого цвета одежда?»

Согласование

прилагательных с существительными в роде и числе.

- Какого цвета

одежда? (Показываются картинки: вместе с ребенком рисуем одежду и называем.)

ЖЕЛТОЕ

ПЛАТЬЕ ЖЕЛТЫЕ БРЮКИ

КРАСНОЕ

ПЛАТЬЕ ФИОЛЕТОВЫЙ ШАРФ

СИНЯЯ

ШАПКА ГОЛУБЫЕ БРЮКИ и т. д.

«Волшебные слова»

Употребление

в речи несклоняемого слова «пальто».

-В нашем

языке есть интересное слово ПАЛЬТО. Оно никогда не изменяется. Давайте

посчитаем, сколько пальто висит на вешалке.

ОДНО ПАЛЬТО ЧЕТЫРЕ ПАЛЬТО

ДВА ПАЛЬТО ПЯТЬ ПАЛЬТО

ТРИ ПАЛЬТО ШЕССЬ ПАЛЬТО

- Добавьте в

предложение слово ПАЛЬТО.

Консультацию подготовил учитель-дефектолог Грудько Майя Георгиевна

При каких заболеваниях может возникнуть задержка речевого развития?

- Ведущую роль в патологической задержке речевого развития играют психические отклонения - психоэмоциональная депривация, аутизм, элективный мутизм.

- Отставание в речевом развитии или невозможность освоить речевые навыки отмечается у детей, перенесших тяжелые перинатальные повреждения головного мозга. К таким повреждениям относятся детский церебральный паралич, гипоксия плода, кровоизлияния в мозг, внутриутробные инфекции и т.д.

- К задержке речевого развития может приводить постнатальное повреждение клеток головного мозга по причине развития ядерной желтухи, менингитов и менингоэнцефалитов и других заболеваний центральной нервной системы.

- Нарушения слуха, которые не позволяют ребенку воспринимать вербальную речь (например, врожденная глухота как следствие внутриутробных инфекций, генетических заболеваний, токсического действия различных веществ на организм человека или постнатально перенесенного среднего отита), всегда задерживают речевое развитие вплоть до полной немоты.

- Пороки развития челюстно-лицевого аппарата.

- Заболевания гортани и отделов дыхательной системы, участвующих в процессе голосообразования.

- Наследственные болезни обмена веществ, приводящие к задержке всех сфер психомоторного развития ребенка, например, фенилкетонурия, гликогенозы, тирозинемия и другие.

- Хромосомные синдромальные заболевания, например синдром Дауна.

- Хронические тяжелые соматические заболевания, приводящие к нарушению питания клеток головного мозга, например, тяжелая печеночная недостаточность, муковисцидоз, врожденные пороки сердца, нарушения пищеварения и т.д.

- К каким врачам обращаться при задержке речевого развития?

- Обследование ребенка с задержкой речевого развития - непростая задача, поскольку врач должен оценить, нарушены ли еще какие-то сферы высшей нервной деятельности (игровые навыки, внимание, рассуждение, ориентация и т.д.), а также провести полное обследование, чтобы с уверенностью исключить (или подтвердить) вторичный характер нарушения речевого развития на фоне иных соматических или неврологических заболеваний. Именно поэтому таких пациентов, как правило, ведет команда врачей, включающая невролога, педиатра, логопеда и других узких специалистотов.

- Диагностика и обследования при задержке речевого развитияВ случае задержки речевого развития на первый план выходят инструментальные методы диагностики.Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга - несмотря на высокую информативность в отношении органических поражений головного мозга, эти методы имеют ряд ограничений в детском возрасте и требуют определенных показаний к проведению.

- Нейросонография – метод ультразвукового исследования внутричерепных структур, широко применяемый у новорожденных и детей первого месяца жизни, позволяет выявить органические нарушения в головном мозге и окружающих его структурах.

- Электроэнцефалографию (ЭЭГ) применяют с целью исследования биоэлектрической активности головного мозга.

- Электронейромиография (ЭНМГ) позволяет оценить функционирование периферических отделов нервной системы, способность нейромышечного соединения к передаче импульса и состояние самой мышцы, что может потребоваться в случае подозрения на нарушение работы мышечного аппарата, участвующего в артикуляции.

- Аудиометрия – метод оценки состояния слухового аппарата человека, позволяющий выявить и дифференцировать различные формы глухоты.

Основные причины задержки развития речи ребенка

Прежде чем перейти к описанию обучающих и

развивающих речь игр, хотелось бы для начала

выяснить причины задержки речевого развития.

Однако в последнее время, как родители, так и специалисты в области развития речи все чаще сталкиваются с тем фактом, что ребенок с нормальными задатками и слухом в два года молчит. И ведь заметно, что этот молчун все понимает, он способен выполнять различные просьбы окружающих, с удовольствием слушает рассказы и чтение книг, с интересом рассматривает красочные картинки, может при этом показывать то, о чем его спрашивают, но не говорить. Ребенок упорно не произносит ни слова.

Основной причиной подобного молчания являются неблагоприятные социальные условия. К неблагоприятным условиям относят, прежде всего, недостаток эмоционального и речевого общения окружающих (особенно близких) людей с ребенком. Здесь модно рассмотреть два случая: в первом случае многие взрослые считают, что ребенок до трех лет вообще ничего не понимает, по этой причине и объяснять ему, какой предмет для чего используется, незачем. Такие родители считают, что общение с маленьким ребенком — пустая трата времени и сил. Для них самое главное — то, что малыш сыт, сух и одет. По их мнению, комментировать свои действия, рассказывать ребенку об окружающем мире также глупо, как считать, что кукла все понимает и т. д. Во втором случае родители проявляют гиперопеку по отношению к ребенку, т. е. любое желание крохи, выраженное жестами или мимикой, будет тут же исполнено. Излишне беспокоящиеся родители постоянно пребывают в страхе за малыша. Поэтому, чтобы он не заболел или не поранился, они следят за каждым его шагом, буквально запрещая ему познавать окружающий мир. Такие родители, видя, что ребенок тянется к вазе с фруктами, вместо того, чтобы спросить его: «Что ты хочешь?» (тем самым подталкивая его к общению с помощью речи), сами решают, что ему будет полезней скушать. К примеру, ребенок хочет виноград, но мать решает, что он может подавиться косточкой, поэтому дает ему банан. В этом случае ребенок либо молча съест предложенный банан, либо слезами и криками (но не словами) добьется винограда.

Из вышеприведенных

примеров видно, что ребенок может отказываться говорить по двум основным причинам: либо

ему не у кого учиться говорить, так как родители считают, что общение с маленьким

ребенком — глупость; либо ему просто незачем разговаривать, так как родители и без того выполняют

малейшее его желание, тем самым у ребенка отсутствует мотивация и речевому

общению.

Иногда задержка

речевого развития объясняется индивидуальными (личностными) особенностями

малыша. Каждый

ребенок уникален и индивидуален, не существует двух абсолютно одинаковых детей, даже

близнецы по-своему отличаются друг от друга. Поэтому и развитие у каждого ребенка

протекает по-своему: у кого-то первые зубки прорезываются в 4 месяца, а у кого-то в

7, один к годовалому

возрасту только начинает делать первые шаги, а другой к этому возрасту уже ходит.

Таким образом, и активная речь может сформироваться у одних детей раньше, а у других — позже.

В некоторых случаях развитие речи тесно

связано с особенностями

характера ребенка. К примеру, флегматичный ребенок, скорее всего, заговорит

позже, чем ребенок-сангвиник. Или, например, у детей экстравертного типа (этот тип отличается

коммуникабельностью, такой ребенок весьма активен, открыт окружающему миру)

не наблюдается

задержек в речевом развитии, а вот у детей интравертированного типа (этот тип

противоположен экстравентированному, т. е. подобные дети — некоммуникабельны, замкнуты)

даже при правильном воспитании имеется незначительная задержка в формировании речи.

Задержка темпов

речевого развития может объясняться и органическими изменениями. К

органическим изменениям можно отнести различные травмы, болезни, в результате которых

нарушается деятельность некоторых отделов головного мозга. Снижение слуха или

зрения, нарушения в развитии речи, мышления (т. е. отставание в психическом

развитии), моторные нарушения (нарушения в формировании двигательных навыков) —

являются

серьезными последствиями перенесенных ребенком травм и инфекционных заболеваний.

нечеткостью речи. Ребенок с речевым дефектом

(таким, как

дизартрия) разговаривает так, будто у него «каша во рту». Помимо речевого дефекта у

таких детей наблюдаются отклонения в мелкой моторике (пальцы рук малоподвижны, из-за

чего ребенок долго не может научиться правильно держать предметы, такие, как

ручка или ложка, не умеют застегивать пуговицы и завязывать шнурки и т. д.).

Речь ребенка,

страдающего дизартрией, малопонятна окружающим, так как малыш искажает

произношение звуков, говорит очень тихим голосом. Ребенок с данным речевым дефектом

плохо произносит длинные слова (например, вместо слова «велосипед» — произносит «сипед»), а также короткие («ахаль» вместо «сахар»). Все эти

ошибки связаны с недостатками

фонематического слуха и трудностями

переключения органов артикуляции (нет быстроты по смене губ и языка при переходе от одного звука речи к другому).

сто «сушка», «качу», вместо «хочу». Все эти речевые дефекты не проходят со временем, а лишь только укореняются. И понять то,что произносит ребенок, в состоянии только его родные.

Сейчас хотелось бы привести причины, которые могут привести к появлению на свет детей с различными речевыми отклонениями и нарушениями:

■ курение матери во времени беременности;

■ гинекологические заболевания матери; .

■

недавно перенесенный аборт матери;

■

хронические заболевания матери;

.

■ неправильная осанка (нарушение осанки может привести к травматизации

ребенка при родах);

родовые травмы.

Подготовила Грудько Майя Георгивна

Литература: Бахарева К.С. Игры по развитию речи для детей дошкольного возраста / К. С. Бахарева. — Ростов н/Д : Феникс, 2009. — 218, [2] с. : ил. — (Сердце отдаю детям).

Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей

Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей

При нормальном развитии ребенка овладение им слоговой структурой происходит постепенно через ряд закономерно сменяющихся фаз. К трем годам все трудности слогообразования оказываются преодоленными. В этом же возрасте появляется так называемое языковое чутье, когда ребенок способен оценить правильность и выявить дисгармонию не только своего, но и чужого высказывания (Е.Н. Винарская, Д.Б. Слобин, Г.М. Лямина).

По

исследованиям Р.Е. Левиной, способность к овладению слоговым составом слова

может быть выделена в качестве признака, позволяющего распознавать различную

природу речевых расстройств, например, при дифференциальной диагностике

нарушений, связанных со снижением фонематического слуха и алалией. В первом

случае проблем слоговой структуры не отмечается. В специальной литературе

описание становления слоговой структуры слова у дошкольников с нарушениями

речи представлено в рамках изучения речи детей с алалией (А.К. Маркова).

Существует

зависимость овладения слоговой структурой слова от состояния фонематического

восприятия, артикуляционных возможностей, семантической недостаточности,

мотивационной сферы ребенка; а по данным последних исследований — от

особенностей развития неречевых процессов: оптико-пространственной ориентации,

ритмической и динамической организации движений, способности к серийно-последовательной

обработке информации (Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина).

В свою очередь,

формирование слоговой структуры влияет на успешность овладения грамматическим

строем речи, усвоение звукового анализа, письмо и чтение.

Поскольку при

нарушении слоговой структуры слова может искажаться порядок слогов,

сокращаться их число, отмечаются замещения, ошибки воспроизведения стечений согласных,

в ходе логопедического обследования необходимо предлагать ребенку различные

типы слов: простые — из открытых слогов, без стечений согласных, и более

сложные — из 4—5 слогов, со стечениями в начале, середине и конце слова. Виды

тестовых заданий также должны варьироваться: ответить на вопросы целыми предложениями,

повторить фразы с большой концентрацией сложных слов, назвать предметные

картинки, повторить слова за логопедом.

Мы предлагаем

14 типов слов, над которыми последовательно проводится работа по преодолению

нарушений слоговой структуры. В данной работе лучше использовать стимульный

материал. Далее приводится система упражнений.

Типы слоговой структуры слов

I. Двухсложные слова, состоящие из открытых слогов:

ДЫНЯ, ВОДА, СОВА, ВАТА,

КОФЕ, МУХА,

МЫЛО, ДЕТИ,

НОГИ, ЛУНА,

ДУХИ, ВЕСЫ,

ВАЗА, НОТЫ, КОЗА,

ЗУБЫ.

II. Трехсложные слова, состоящие из открытых слогов:

ЛОПАТА, СОБАКА, КУБИКИ, САПОГИ,

КАБИНА, ПАНАМА, УТЯТА, ГОЛОВА,

МАЛИНА, ГАЗЕТА, МИМОЗА, ЯГОДЫ,

МАШИНА, МОНЕТА, КОЛЕСО, МОЛОКО.

III. Односложные слова, состоящие из закрытого слога:

МАК, ЛУК, МЯЧ, КИТ,

ЛЕС, ЖУК, СОМ,

СОК,

ДУБ, ЛЕВ, МЕД,

ДОМ,

КОТ, ГУСЬ, ДЫМ,

НОС.

IV. Двухсложные слова, состоящие из одного открытого и одного закрытого слога:

ЛИМОН, ВЕНИК,

БУКЕТ, БАНАН,

ОГОНЬ, ПАКЕТ,

БИДОН, ГАМАК,

ВАГОН, БАТОН,

УТЮГ, ПЕТУХ,

КАТОК, ДИВАН,

СОВОК, КАНАТ.

V. Двухсложные слова со стечением согласных в середине слова:

БАНКА, ЮБКА,

ПИСЬМО, ВЕТКА,

БУКВЫ, УТКА,

ВАННА, НИТКИ,

ВИЛКА, КЕПКА,

ТЫКВА, ТАПКИ,

ОКНО, КОНЬКИ,

МАЙКА, ТАКСИ.

VI. Двухсложные слова с закрытым слогом и стечением согласных в середине слова:

ЧАЙНИК, ПОДНОС,

АЛЬБОМ, ДОЖДИК,

КАКТУС, ФОНТАН,

МЕДВЕДЬ, БУБЛИК,

МАГНИТ,

ТЮЛЬПАН, ИНДЮК, ДЕЛЬФИН,

КОСТЮМ, КОМПАС,

СОЛДАТ, ПАВЛИН.

VII. Трехсложные слова с закрытым слогом:

КОЛОБОК, САМОЛЕТ, ПОМИДОР, ЧЕМОДАН,

БЕГЕМОТ, ПЕТУШОК, АНАНАС, ВАСИЛЕК,

ТЕЛЕФОН, БАРАБАН, ВОДОЛАЗ, ПОПУГАЙ,

МОЛОТОК, КАПИТАН, ТЕЛЕНОК, МАГАЗИН.

VIII. Трехсложные слова со стечением согласных:

ЯБЛОКО, ШАХМАТЫ, КОЛБАСА, КОНФЕТЫ,

КУКУШКА, ГАНТЕЛИ, КОМНАТА, КАЛИТКА,

БОТИНКИ, УЛИТКА, КАПУСТА, УДОЧКА,

ИГОЛКА, БЕСЕДКА, ВАЛЕНКИ, ДЕВОЧКА.

IX. Трехсложные слова со стечением согласных и закрытым слогом:

АВТОБУС,

КУЗНЕЧИК, ОСЬМИНОГ, ХУДОЖНИК,

АВТОМАТ,

ЯГНЕНОК, ШИПОВНИК, САДОВНИК,

ПАМЯТНИК,

ПОЛОВНИК, БУДИЛЬНИК, АПЕЛЬСИН,

ВИНОГРАД, ОХОТНИК,

МАЯТНИК, КОФЕЙНИК.

X. Трехсложные слова с двумя стечениями согласных:

МАТРЕШКА, ИЗБУШКА, ИГРУШКИ, НЕЗНАЙКА,

ВИНТОВКА, ЛАМПОЧКА, АНТЕННА, ТАБЛЕТКИ,

МОРКОВКА, СКАКАЛКА, КЛУБНИКА, ГВОЗДИКА,

СКАМЕЙКА, ИНДЕЙКА, ФУТБОЛИСТ, ГАРМОШКА.

XI. Односложные слова со стечением согласных в начале или конце слова:

ЛИСТ, БОЛТ,

КУСТ, ТАНК,

КЕКС, ЗОНТ,

ЛИФТ, ВИНТ,

БАНТ, ЗНАК,

ДНО, КЛЕЙ,

ФЛАГ, ХЛЕБ,

ГНОМ, ШКАФ.

XII. Двухсложные слова с двумя стечениями согласных:

ЗВЕЗДА, ШТАНГА, ГНЕЗДО, СПИЧКИ,

ПТЕНЦЫ, ФЛАЖКИ, КЛЮШКА, ГВОЗДИ,

ПЛЕТКА, КЛЕТКА, КЛЮКВА, СКАЛКА,

КНОПКА, СВЕКЛА, КНИЖКИ, ТРАВКА.

XIII. Четырехсложные

слова, состоящие из открытых слогов:

ПИАНИНО,

ЕЖЕВИКА, КУКУРУЗА, БУРАТИНО,

РАКОВИНА,

ПУГОВИЦА, ГУСЕНИЦА, ПОМИДОРЫ,

ОДЕЯЛО,

ЧЕРЕПАХА, ЯЩЕРИЦА, МУХОМОРЫ,

ВИТАМИНЫ,

МАКАРОНЫ, ПАУТИНА, ЧЕМОДАНЫ.

XIV. Четырехсложные слова со стечением согласных:

ЗЕМЛЯНИКА, БАКЛАЖАНЫ, ВОСПИТАТЕЛЬ, МЕДВЕЖАТА,

АВТОМОБИЛЬ,

ОСТАНОВКА, ПОДБОРОДОК, МАГНИТОФОН,

АКВАРИУМ,

ОБЕЗЬЯНКА, ОДУВАНЧИК, ПАПОРОТНИК,

ПОЛОТЕНЦЕ,

ХОЛОДИЛЬНИК, ЭКСКАВАТОР, МОТОЦИКЛИСТ.

ФОРМИРОВАНИЕ

ПРЕДПОСЫЛОК

РАЗВИТИЯ

СЛОГОВОЙ

СТРУКТУРЫ

СЛОВА

К предпосылкам

формирования слоговой структуры слова относят пространственный, динамический и

ритмический факторы психической деятельности. Их зрелость проявляется в

способности ребенка к последовательной переработке звуковых сигналов (при

восприятии) и к линейному построению артикуляционных движений (при

проговаривании) (А.Р. Лурия, А.В. Семенович, И.Т. Власенко, Т.В. Ахутина и

др.).

Индикатором

сформированности оптико-пространственной ориентации, ритмического и

динамического построения движений являются продуктивные виды деятельности,

связанные с практическим освоением пространства и формированием

пространственных представлений (А.В. Венгер, О.С. Бот, Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина).

Упражнения

на развитие

оптико-пространственной

ориентации

Упражнение

1

Ребенок сидит на стуле, глаза открыты либо закрыты.

Взрослый звенит в колокольчик, держа его перед ребенком, за ним, над и под

стулом, справа и слева. Нужно правильно сказать, где звенит (справа, слева,

наверху, внизу, впереди, сзади).

Упражнение

2

Взрослый

называет действие предмета или только предмет. Ребенок отвечает, далеко это

или близко. Приведем пример.

Взрослый. Пароход плывет...

Ребенок. Далеко!

Взрослый. Маша сидит...

Ребенок. Близко!

Можно

предложить следующие темы.

Карандаш лежит, дверь хлопает, пальмы растут,

аквариум стоит, поезд гудит, доска висит, лифт едет, кит плывет, мама работает,

кукла лежит, жираф живет, открытое окно, цветы в вазе, машина сигналит, Ваня

топает, попугай в клетке, музыка играет, зеркало висит и т.д.

Упражнение

3

Это упражнение

— вариант предыдущей игры.

Взрослый. Снег на вершине горы...

Ребенок. Высоко!

Взрослый. Божья коровка на ромашке...

Ребенок. Низко!

Взрослый. Ведро упало в колодец...

Ребенок. Глубоко!

Можно

предложить также следующие темы.

Самолет летит, комар летит, акула плавает, туча

плывет, капли падают в лужу, камень на дне реки, дым из трубы, костер потух,

парашютист приземляется, якорь стоящего корабля, птица на верхушке елки,

бабочка на травинке, бросаем мяч в кольцо, ныряем, наклоняемся за игрушкой и

т.д.

Упражнения

на развитие ориентации

в

двухмерном пространстве

(на

листе бумаги)

Упражнение 1

Взрослый

предлагает ребенку следующие задания.

Поставь вверху листа точку (внизу палочку), нарисуй справа крестик (слева птичку), проведи в нижнем левом углу волну (в нижнем правом углу прямую линию) и т.д.

Упражнение 2

От поставленной

на листе точки, без отрыва руки, ребенок должен рисовать линию под команды

взрослого.

Едем направо...

стоп,

вверх...

стоп,

налево...

стоп,

вверх...

стоп и т.д.

Упражнение 3

От ребенка

требуется найти лишнюю фигуру среди подобных, но перевернутых в пространстве

(рис. 1).

Упражнения

на развитие

временно-пространственной

ориентации

Упражнение 1

Графический

диктант. Для графического диктанта предлагаются следующие задания.

Нарисуй сначала дом, потом человека, в конце цветок; на дереве нарисуй сначала листик, потом дупло, в конце гнездо и др.

Упражнение 2

Диктанты со

сменой ролей «учитель — ученик».

Это модификация

графического диктанта. Ребенок диктует, правильно употребляя

пространственно-временные термины, взрослый рисует.

Упражнение 3

Взрослый дает

ребенку задания.

Вначале попрыгай, потом сядь на корточки, в конце хлопни в ладоши; вначале покачай мишку, потом покорми зайца, в конце обуй куклу и др.

Упражнение 4

Взрослый

прерывает выполнение действия ребенком и задает вопросы.

Что ты сделал раньше?

Что ты делаешь сейчас?

Что ты сделаешь потом?

Упражнение 5

Ребенок должен

последовательно описать три действия взрослого, правильно употребив временные

термины.

Упражнение 6

Упражнение

состоит в раскладывании ребенком картинок по темам «Времена года», «Части

суток». В заключение взрослый и ребенок обсуждают последовательность картинок.

Упражнение 7

Взрослый и

ребенок беседуют по теме «Вчера — сегодня — завтра».

Упражнения

на развитие динамической

и

ритмической организации

движений

Удержание

динамических программ. Упражнение состоит в

многократном самостоятельном повторении ребенком действия после

визуального предъявления инструкции взрослым.

1. Артикуляционные упражнения:

—открыть рот, оскалить зубы,

надуть щеки;

—язык за правую щеку, губы

трубочкой, язык на нижней губе;

—втянуть щеки, пощелкать языком,

подуть;

—два раза пощелкать языком,

один раз подуть;

—беззвучно артикулировать

гласные [и]—[у]—[а];

—беззвучно артикулировать

согласные [п]—[н]—[м].

2. Упражнения для рук:

—большим пальцем поочередно

касаться указательного, мизинца, среднего;

—класть кисть руки на стол

кулаком, ребром, ладонью;

—показывать: кольцо из

пальцев, ладонь вертикально, «уши зайчика»;

—из и.п. «кулак на столе»

поочередно показывать большой палец, мизинец, указательный палец.

3. Упражнения для тела:

—наклониться вправо, сесть на

корточки, встать, хлопнуть в ладоши;

—помахать руками над головой,

руки убрать за спину, прыгнуть на месте;

—топнуть ногой, руки к

плечам, вниз, поднять голову, опустить.

Упражнение 1

Ребенок

повторяет ритмические рисунки за взрослым — отстукивание, отхлопывание,

притопывание:

—сопряженно, затем отраженно;

—одной, двумя руками, ногами.

Чередуя право — лево, руки — ноги;

—по визуально-акустическому

образцу, затем только по акустическому;

—с передачей ритма без учета

громкости, затем с учетом ее, с чередованием громкости в одном ритмическом рисунке.

—медленное отстукивание

образца, данного в быстром темпе. Затем точное его повторение.

Литература:

Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова у детей: Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2007. — 56 с. (Логопед в ДОУ).

Смотрите также:

Методические рекомендации педагогам по формированию культуры речевого общения

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ВЛИЯНИЕ ПАЛЬЦЕВ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ

Особенности развития речи ребенка

-

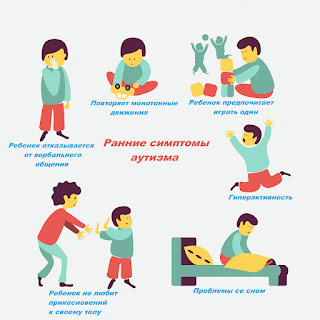

Аутизм: лучшее лекарство - это доброта! Ежегодно 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. «Аутичн...

-

Комплекс упражнений, вырабатывающий правильный артикуляционный уклад звуков С-СЬ-3-ЗЬ ...

_page-0001.jpg)

.jpg)